Facultad de Computación

Sistemas de Información Ciencia de Datos Ciencia de la Computación CiberseguridadFacultad de Negocios

Administración y Negocios Digitales Administración y Negocios Sostenibles Business Analytics

Durante la semana del 25 al 29 de septiembre, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), se llevó a cabo el evento de empleabilidad “UTEC Networking”, el cual tiene como objetivo conectar a nuestros estudiantes y egresados con empresas de los rubros de ingeniería, tecnología y negocios más importantes del país.

El evento reunió a más de 60 empresas que pudieron observar de primera mano la pasión de los participantes a través de las actividades realizadas durante la semana. Entre las empresas que participaron se encuentran Austral, Divemotor, Statkraft, Enel, Backus, WSP, Orica, Schneider, Ripley, Yanbal, Pacífico Seguros, entre otras.

“En UTEC contamos con un modelo educativo integral, caracterizado por su flexibilidad y enfoque en nuestros estudiantes, a quienes les ofrecemos una permanente orientación y acompañamiento en su experiencia universitaria, acercándose a las mejores empresas donde podrán continuar desarrollándose profesionalmente”, comentó Julien Noel, Director de Experiencia Universitaria en UTEC.

La agenda de esta edición de UTEC Networking contó con 4 días virtuales y uno presencial, y se organizó de la siguiente manera:

Recruiter Box Virtual: Durante toda la semana, las empresas se presentaron en stands virtuales donde compartieron información sobre su marca empleadora, testimonios, ofertas laborales y realizaron entrevistas laborales.

Company Talk: En la plataforma Zoom, las organizaciones participantes presentaron sus programas de prácticas casos de éxito de estudiantes y egresados de UTEC y los proyectos de ingeniería, innovación y transformación digital que están desarrollando en su sector, con especialistas y líderes de las áreas correspondientes.

Recruiter Box Presencial: El viernes 29 de septiembre asistieron al campus 10 empresas seleccionadas para realizar entrevistas a estudiantes y egresados para conocer sus perfiles y explorar oportunidades laborales. Se realizaron más de 120 entrevistas.

Elevator Pitch Presencial: Finalmente, para cerrar la semana, en el auditorio de UTEC, 20 estudiantes y egresados realizaron presentaciones de alto impacto dirigidas a representantes de empresas, con el objetivo de convencer, en menos de 2 minutos, que el talento de UTEC hace el match perfecto con sus organizaciones.

“En UTEC, el equipo de Career Services desempeña un papel fundamental como socio estratégico entre el talento de la Universidad y las principales empresas del Perú, trabajamos durante todo el año para crear, fomentar y gestionar oportunidades, y UTEC Networking es el resultado de ese trabajo”, añadió Julien Noel.

El 11 de octubre del 2023, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) firmó un importante convenio de cooperación interinstitucional con la empresa internacional FESTO S.R.L. Esta alianza nos permitirá ampliar la gama de recursos para capacitar a nuestros estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica para afrontar los desafíos del mundo laboral.

Asimismo, este convenio garantiza la cooperación y colaboración entre ambas instituciones con miras a la realización y profundización de actividades académicas; entre ellas, el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación científica. De esta forma, FESTO S.R.L. realiza su aporte a la educación superior peruana, apoyando a los estudiantes de UTEC en la capacitación de uso de nuevas tecnologías.

“En UTEC tenemos muy claro que la cooperación interinstitucional es clave para el éxito de nuestros estudiantes; por ello, busca alianzas estratégicas con empresas líderes y de vanguardia que sabemos que podrán aportar positivamente a nuestro modelo educativo y a la formación de las futuras generaciones de profesionales que liderarán el país”, comentó Javier Bustamante, director general de UTEC.

“Este convenio, nos permitirá reforzar la relación que hemos tenido en calidad de socios, además de mantener la continuidad de diversos proyectos, así como reforzar los lazos que actualmente se tienen, siempre con miras a crear sinergia entre ambas instituciones. Como representante del equipo de Festo Didactic Perú, es un gusto celebrar esta renovación con las autoridades de ambas instituciones garantizando el compromiso desde todos los niveles”, indicó Melissa Vidal, directora de Festo Didactic en Perú.

Al evento asistieron, por parte de Festo, Melissa Vidal, directora de Festo DIDACTIC en Perú, José Maguiña, director de Festo en Perú; Ligia Oliveira, directora de Festo DIDACTIC en Brasil; Rodrigo Guarnizo, gerente Festo Didactic en Colombia, y Luis Ruiz, ingeniero de ventas de sistemas de aprendizaje.

De parte de UTEC, asistieron Javier Bustamante, director general de UTEC; Mónica Santa María, directora de Investigación de UTEC, Luis Quineche, docente de UTEC en representación de Ruth Canahuire, directora de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica; José Magallanes, asistente de laboratorio, y Sergio Aranda, docente del departamento de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica.

En UTEC reafirmamos nuestra creencia en el acercamiento y la cooperación con las industrias como una de las estrategias más viables para la preparación de nuestros estudiantes, dándoles acceso a herramientas y tecnologías innovadoras, así como profesionales que también podrán guiarlos en su camino.

El 12 de octubre del 2023, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) recibió en su campus a CALDO Universities, un consorcio de siete (07) universidades canadienses líderes en investigación, que ofrece oportunidades académicas para estudiantes latinoamericanos que desean realizar sus estudios en Canadá mediante la firma de acuerdos que promueven colaboraciones internacionales en investigación y oportunidades de aprendizaje, así como el intercambio estudiantil.

En UTEC tenemos convenios de cooperación interinstitucional con dos de las universidades pertenecientes a este consorcio: University of Alberta y University of Waterloo, que ofrece a nuestros estudiantes y docentes oportunidades de internacionalización hacia Canadá para la realización de investigaciones e intercambios.

El motivo de la reunión con este importante consorcio es sentar las bases para la cooperación interinstitucional con nuestros estudiantes egresados en materia de investigación, programas de intercambio para pasantías y otros cursos cortos de formación profesional y desarrollo de capacidades.

“Mantenemos nuestro compromiso de brindar a nuestros estudiantes una formación universitaria integral, que involucra su acompañamiento durante su estancia en la universidad y tras su egreso; esta vez, potenciando las oportunidades de internacionalización tras la culminación de sus estudios en UTEC”, comentó Julien Noel, director de Experiencia Universitaria.

A la visita asistieron Rafael Castillo, trade commissioner de la Embajada de Canadá; Rodrigo Delgado, director ejecutivo de CALDO Universities; Laury Pacheco, coordinadora senior de proyectos de CALDO Universities; Grant Leach, director de Marketing y Reclutamiento de la University of Waterloo; Jessica Della-Latta, directora ejecutiva de la Facultad de Educación de Queen’s University; Carlos Montes, gerente de Desarrollo Internacional de Ingeniería de América Latina de la University of Alberta; y Lisa Matthew, directora asistente de la Facultad de Educación y la Escuela de Idioma Inglés de la University of Alberta.

De parte de UTEC asistió Javier Bustamante, director general de UTEC; Julien Noel, director de Experiencia Universitaria; Patricia Orbegoso, jefa de Internacionalización; Fernando Cárdenas, Project Manager de la Dirección de Investigación; Liliana Seminario; jefa de Producto de UTEC Posgrado; Maria Fernanda Moscoso, coordinadora de Internacionalización en TECSUP; y Ruth Castillo, coordinadora de la Escuela de Lenguaje Conversa en TECSUP.

En UTEC tenemos convenios con más de 40 universidades internacionales, ofreciendo a nuestros estudiantes una amplia gama de oportunidades de internacionalización, donde podrán reforzar sus conocimientos y habilidades a través del intercambio de conocimientos y culturas.

En respuesta a esta amenaza constante, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido) desarrollaron el proyecto "Furia de los Ríos", el cual busca entender cómo los conocimientos locales sobre las lluvias, el río y los caudales pueden trabajar conjuntamente con la ciencia de la hidrología para producir nuevos conocimientos y mejorar la comprensión de los riesgos asociados a desastres por inundaciones.

El proyecto financiado por The British Academy, que reúne a un equipo multidisciplinario e internacional de profesionales, está enfocado en estudiar el tiempo de retardo o "lag time", término que se refiere al tiempo que transcurre desde el inicio de las lluvias hasta el momento en que se produce la inundación.

Para ello, los investigadores reunieron datos de fuentes históricas (como archivos y publicaciones antiguas), narrativas locales e historias contadas a través de entrevistas y un taller de narración de historias. Asimismo, obtuvieron información por medio de bases de datos hidrometeorológicas que brindaban reseñas sobre las lluvias y el caudal de corrientes de estas.

“Estamos abordando las inundaciones como un todo, incorporando aspectos de ingeniería, geociencias y aspectos sociales e históricos que a menudo pasan por alto en las ciencias exactas. Además, queremos comprender cómo la sabiduría local permite contribuir a prevenir el impacto de los desastres naturales”, explica Pedro Rau, investigador principal del Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA-UTEC), quien participó del proyecto.

El proyecto brinda herramientas, fundadas en la experiencia de la población local, acerca de acciones preventivas e intervenciones que se pueden llevar a cabo para reducir el riesgo de desastres en el futuro.

Esta iniciativa, que fusiona la ciencia hidrológica con el conocimiento local, da a conocer el tiempo que se puede ganar entre las lluvias y el inicio de las inundaciones para evitar pérdidas humanas y proporcionar valiosas lecciones para enfrentar los desafíos del clima y la geografía en el Perú.

Equipo investigador

El 12 de octubre del 2023, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) recibió en su campus a los representantes del British Council para celebrar la firma de un importante convenio de colaboración interinstitucional en el que se establece la ampliación de la plaza de estudiantes postulantes por el bachillerato británico.

Asimismo, este convenio permite a los estudiantes que cursaron el bachillerato convalidar sus cursos de ciencias, computación y humanidades en UTEC. Esto permitirá a nuestra universidad tener un mejor acercamiento a los colegios asociados al British Council, ampliando así el alcance de nuestra oferta educativa.

“Mediante este convenio reafirmamos nuestra confianza en la educación básica de calidad que ofrecen los colegios asociados al British Council en lo que respecta a conocimientos técnicos que ayudarán a los futuros profesionales del país a desenvolverse en carreras STEM; como también en la formación de valores y desarrollo de habilidades blandas”, destacó Julien Noel, director de Experiencia Universitaria en UTEC.

A la firma del convenio asistieron Jake McMillan, Jefe de Desarrollo de Negocios de Exámenes, Andes Cluster; Nathalia Castillo, gerente de Desarrollo de Negocios en Perú; Carmen Viilagómez, supervisora de Evaluación; Cesar Morales, director del Colegio San Andrés; Ana Cerna, directora académica del Colegio San Andrés; Milagros Quispe, líder de Inglés del Colegio San Antonio de Padua de Tarapoto; y Ronald Perez, lider de Comunicaciones, del Colegio San Antonio de Padua de Tarapoto.

En UTEC renovamos nuestro compromiso, como universidad de ingeniería y tecnología, de formar a profesionales competentes e integrales que puedan desenvolverse y responder asertivamente a los desafíos del futuro de este mundo con cambios acelerados; potenciando sus conocimientos en carreras STEM velando por el desarrollo de habilidades blandas.

El pasado 28 de septiembre, por quinto año consecutivo, el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) realizó el Chem-E Day, un evento orientado a estudiantes y profesionales del rubro. En esta edición, la temática principal fue la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la ingeniería química.

Para desarrollar esta temática, el evento contó con la participación de expertos de renombre nacional e internacional; como Francisco Tarazona, director adjunto de la carrera de Ingeniería Química en UTEC.

“En este evento buscamos enriquecer nuestros conocimientos sobre la Ingeniería Química, analizando su rol protagónico en una era de vanguardia con todas las oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecer. En un mundo con cambios acelerados, debemos de considerar todas las aristas desde donde podemos proponer nuevas ideas e innovar sobre los procesos ya existentes”, comentó Tarazona.

A él lo acompañaron Adrián Córdova, del CTF Perú, William Gonzáles, de Flowen; Américo Zuñiga, del Minerals and Metals Group, y el Dr. Eduardo Pérez, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y Madeleine Alvarado de TEMA. Nuestra casa de estudios también contó con representantes de ex-alumnos en el podio de ponentes, entre ellos, Roberto Milla-Leon y Arturo Arias. Asimismo, también se contó con la participación de docentes de UTEC, como María Verónica Carranza y Úrsula Rodriguez.

Finalmente, también el ponente principal del día fue el Dr. Rafiqul Gani, profesional de experiencia internacional, quien en días previos brindó un taller sobre la Síntesis, Diseño e Innovación en Procesos Sostenibles en UTEC. El distinguido ponente expuso sobre los retos y oportunidades de la Ingeniería Química en el mundo moderno.

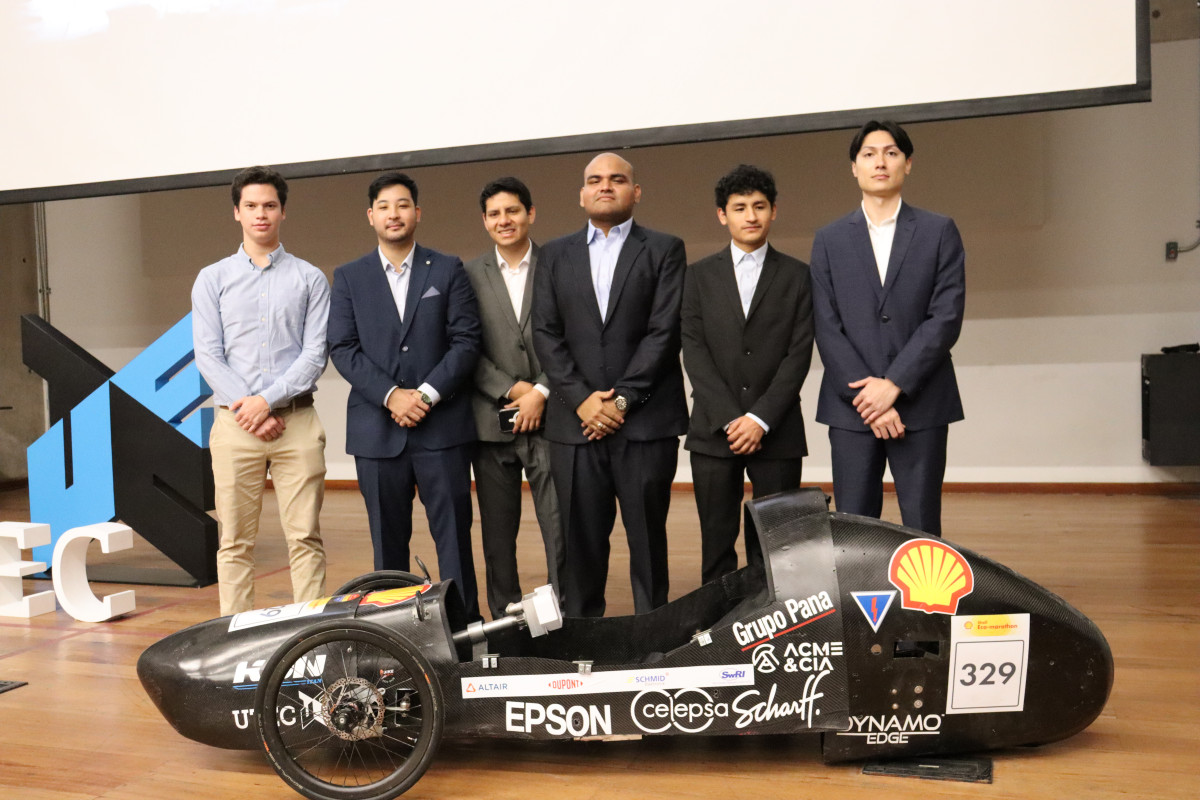

El sábado 28 de octubre, se llevó a cabo el evento de cierre de temporada del KON Team en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). El KON Team es un equipo multidisciplinario de estudiantes de nuestra universidad con el propósito de fomentar la utilización eficiente de energías sostenibles y renovables en el transporte, específicamente a través de la electromovilidad.

Durante este evento, se presentaron los resultados obtenidos durante el año 2023 con el MK IV, el prototipo más reciente de automóvil eléctrico desarrollado por el equipo. También se destacaron las mejoras aplicadas al modelo anterior para optimizar su rendimiento y participación en la Shell Eco-Marathon en Brasil, donde el vehículo superó con éxito las pruebas técnicas y obtuvo su primera marca en la pista. Además, el equipo participó en la competencia en Indianápolis, EEUU, en el famoso “Indianapolis Motor Speedway”, representando al Perú como uno de los cinco países hispanohablantes que compitieron.

Entre las mejoras implementadas para aumentar el rendimiento del automóvil eléctrico, el equipo se centró en la concepción de un prototipo modular y utilizó material de fibra de carbono en lugar de la fibra de vidrio de la versión anterior, lo que resultó en una reducción significativa de su peso, ya que el MK IV pesa la mitad que su predecesor.

“El KON Team representa el arquetipo de profesionales de las facultades de ingeniería, computación y negocios que UTEC busca ofrecer a la sociedad: capaces de generar nuevos conocimientos y prácticas, conscientes de las necesidades de su entorno, capaces de trabajar en equipo y responsables socialmente”, comentó Javier Bustamante, director general de UTEC.

El evento culminó con la presentación de la nueva junta directiva que liderará el equipo en el año 2024 y el MK V, asumiendo nuevos desafíos, incluyendo la preservación de los altos estándares de calidad y dedicación establecidos por el equipo actual.

Asimismo, se expresó un sincero agradecimiento a las empresas patrocinadoras que respaldaron al KON Team durante 2023. Estas empresas incluyen Celepsa, Scharff, Grupo Pana, Acme & Cia, Lobau, Dynamo Edge, Core Fundation Corporation, BCW y EPSON. Durante el evento, contamos con la participación de Yihan Qumsiyeh, gerente de Comunicaciones en EPSON, y Dennis Franco, director de Tecnologías y Prácticas de Innovación de BCW.

Desde UTEC, expresamos nuestro agradecimiento a estas empresas patrocinadoras por su confianza y apoyo a nuestros estudiantes en la ejecución de este proyecto. Su apuesta por el talento peruano y la innovación es fundamental. En nuestra universidad, reafirmamos nuestro compromiso con la formación profesional y personal de nuestros estudiantes, alentándolos a desarrollar proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad.

UTEC Ventures, el centro de innovación y emprendimiento de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), ha sido seleccionado como uno de los cinco ganadores del premio IFC ScaleX, un programa global impulsado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Iniciativa Financiera de Mujeres Emprendedoras (We-Fi).

Este programa busca ampliar el acceso a capital inicial para startups lideradas por mujeres, reduciendo la brecha de género en el ecosistema emprendedor, especialmente en mercados emergentes, donde solo el 11% de la financiación inicial se destina a empresas con mujeres en el equipo fundador.

El premio IFC ScaleX reconoce a las aceleradoras que respaldan a startups lideradas por mujeres en la obtención de capital. UTEC Ventures destaca al destinar más del 50% de sus inversiones a startups con al menos una mujer en el equipo fundador, convirtiéndose en la única aceleradora en América Latina en recibir este reconocimiento entre más de 170 competidores.

"Estamos profundamente agradecidos por este importante reconocimiento que nos otorga la IFC y la We-Fi. Este premio refleja nuestro firme compromiso de reducir la brecha de género en el ecosistema emprendedor. Continuaremos invirtiendo en startups lideradas por mujeres y trabajando incansablemente para empoderar emprendedoras en Perú y Latinoamérica”, comentó José Deustua, director de UTEC Ventures.

En UTEC nos enorgullece recibir este reconocimiento junto a destacadas aceleradoras internacionales que comparten la misión de fortalecer la presencia de las mujeres en el ecosistema emprendedor y reducir la brecha de género.

La Evolución Digital en la Atención Oncológica

Peopl Health no es solo una clínica digital [1] ; es una revolución en la atención oncológica. Con un enfoque integral y personalizado, nuestra plataforma de telemedicina está eliminando las barreras físicas y temporales, permitiendo que los pacientes con cáncer reciban apoyo constante y adaptado a sus necesidades individuales, todo desde la comodidad de su hogar.

De Asistente Virtual a Compañero de Salud

Nuestro viaje comenzó con "Pipo", un chatbot asistente oncológico que ha marcado un antes y un después en la experiencia del paciente. Pipo ha sido un éxito, mejorando la satisfacción del paciente al proporcionar recordatorios de citas y medicación, almacenar información sobre síntomas y resolver dudas de salud de manera inmediata. La facilidad de uso de Pipo, su integración en WhatsApp y su uso de lenguaje natural, potenciado por tecnologías como GPT, han sido fundamentales en su adopción.

Un Programa Integral para el Bienestar Multidimensional

Este éxito nos llevó a entender mejor las necesidades de nuestros pacientes, lo que nos impulsó a crear el programa de Acompañamiento Médico Integral (AMI). AMI es un testimonio de nuestro compromiso con el cuidado completo del paciente, abordando no solo las necesidades físicas sino también las emocionales y nutricionales. Con citas virtuales ilimitadas y un equipo multidisciplinario de oncólogos, psicólogos y nutricionistas, AMI es un pilar de apoyo para nuestros pacientes en cada paso de su tratamiento.

Apoyo Continuo en la Era Digital

La transición de Pipo a nuestro programa AMI ilustra cómo el apoyo continuo y personalizado es el corazón de Peopl Health. Los pacientes que se suscriben a nuestro servicio pueden esperar un acompañamiento integral 24/7. Este nivel de atención se extiende más allá de las consultas médicas, ofreciendo un soporte emocional constante y asesoramiento nutricional personalizado, asegurando que cada paciente se sienta escuchado, cuidado y comprendido en todo momento.

Tecnología y Humanización: Un Equilibrio Esencial

La integración de la tecnología en nuestro servicio es un equilibrio delicado entre innovación y humanización. Utilizamos modelos de lenguaje avanzados como GPT para mejorar la comunicación y el soporte a los pacientes, permitiendo una interacción más humana y comprensiva. Esta tecnología nos permite estar siempre disponibles, proporcionando respuestas rápidas y precisas, pero siempre con un toque humano y empático.

Mirando hacia el Futuro

Con la mirada puesta en el horizonte, en Peopl Health estamos colocando nuestros esfuerzos para llegar a más pacientes en México que buscan segundas opiniones, asistencia ante efectos adversos de tratamientos, o que simplemente necesitan una cita más cercana o un trato más humano y personalizado Además, cada jueves o viernes, abrimos nuestras puertas virtuales a más de 300 personas en eventos informativos. Estos eventos son parte de nuestra iniciativa para educar y empoderar a nuestra comunidad con conocimientos que van desde la nutrición hasta la psicología relacionada con el cáncer. Ofrecemos un espacio seguro donde los pacientes pueden resolver sus dudas y sentirse parte de una comunidad que les brinda fuerza y apoyo en su lucha contra el cáncer.

El viernes 15 de diciembre del 2023, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) recibió en su campus a la delegación de EPSON, empresa líder en tecnología, para conversar sobre el auspicio de esta última al KON Team, un equipo multidisciplinario de UTEC que tiene como objetivo fomentar la utilización eficiente de energías sostenibles y renovables en el transporte, específicamente a través de la electromovilidad.

Esta reunión fue de carácter relevante para ambas instituciones, puesto que en ella se contó con la participación de Yasunori Ogawa, presidente global de EPSON, en su primera visita al Perú. Él tenía interés de ver de primera mano el vehículo eléctrico elaborado por KON Team, del cual EPSON es auspiciador, pues fieles a sus pilares, buscan promover proyectos que satisfagan a las necesidades actuales de la sociedad; así como propuestas que resulten favorables para el medio ambiente.

“Nos complace y honra como institución recibir al Sr. Ogawa y la delegación de EPSON para poder conversar sobre las visiones a futuro de nuestras instituciones y los proyectos de innovación para así generar impactos positivos en nuestros entornos y comunidades”, indicó Javier Bustamante, director general de UTEC. “También, nos alegra mucho que el talento, habilidades e ideas de nuestros estudiantes sean reconocidos por otras empresas, quienes se comprometen a apoyarlos y a hacer realidad sus propuestas”.

Durante el concilio, cada una de las partes involucradas pudo exponer sobre su trayectoria, hitos y visión a futuro; asimismo, se hizo énfasis en los temas de innovación, abordando las acciones consideradas a realizar en el corto y mediano plazo para realizar un aporte positivo a la sociedad.

“Como empresa enfocada en la innovación tecnológica, buscamos resaltar y apoyar proyectos que nos acerquen a la visión que tenemos sobre las tecnologías del futuro”, indicó Yasunori Ogawa. “Los proyectos multidisciplinarios son un claro ejemplo de las asociaciones duraderas, que buscan el éxito mutuo a fin de obtener un resultado positivo para los involucrados y su ecosistema”, añadió.

De parte de EPSON, asistieron Yasunori Ogawa, presidente global; Fernando Stinchi, vicepresidente de Ventas y Marketing de Consumo para América Latina; Sebastian Rial, director Regional, Región Sur; Antonio Ferreira, director de Recursos Humanos; Yihan Qumsiyeh, gerente de Marketing y Comunicaciones; y Alvaro Vargas, Gerente de Ventas y Marketing de Soluciones Empresariales

De parte de UTEC, asistieron Javier Bustamante, director general; Julien Noel, director de Experiencia Universitaria; Eunice Villicaña, directora de Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica; Ruth Canahuire, directora de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica; Karina Meier, jefa de Relaciones Institucionales; Patricia Orbegoso, jefa de Internacionalización; Verónica Lunga, Jefa de Bienestar Estudiantil; y Omar Bejarano, docente asesor del KON Team.

En UTEC reafirmamos nuestro compromiso y creencia en la cooperación interinstitucional, como una de las palancas para la innovación; así como la puesta en acción de las ideas y habilidades del talento joven.